|

|

|

|

|

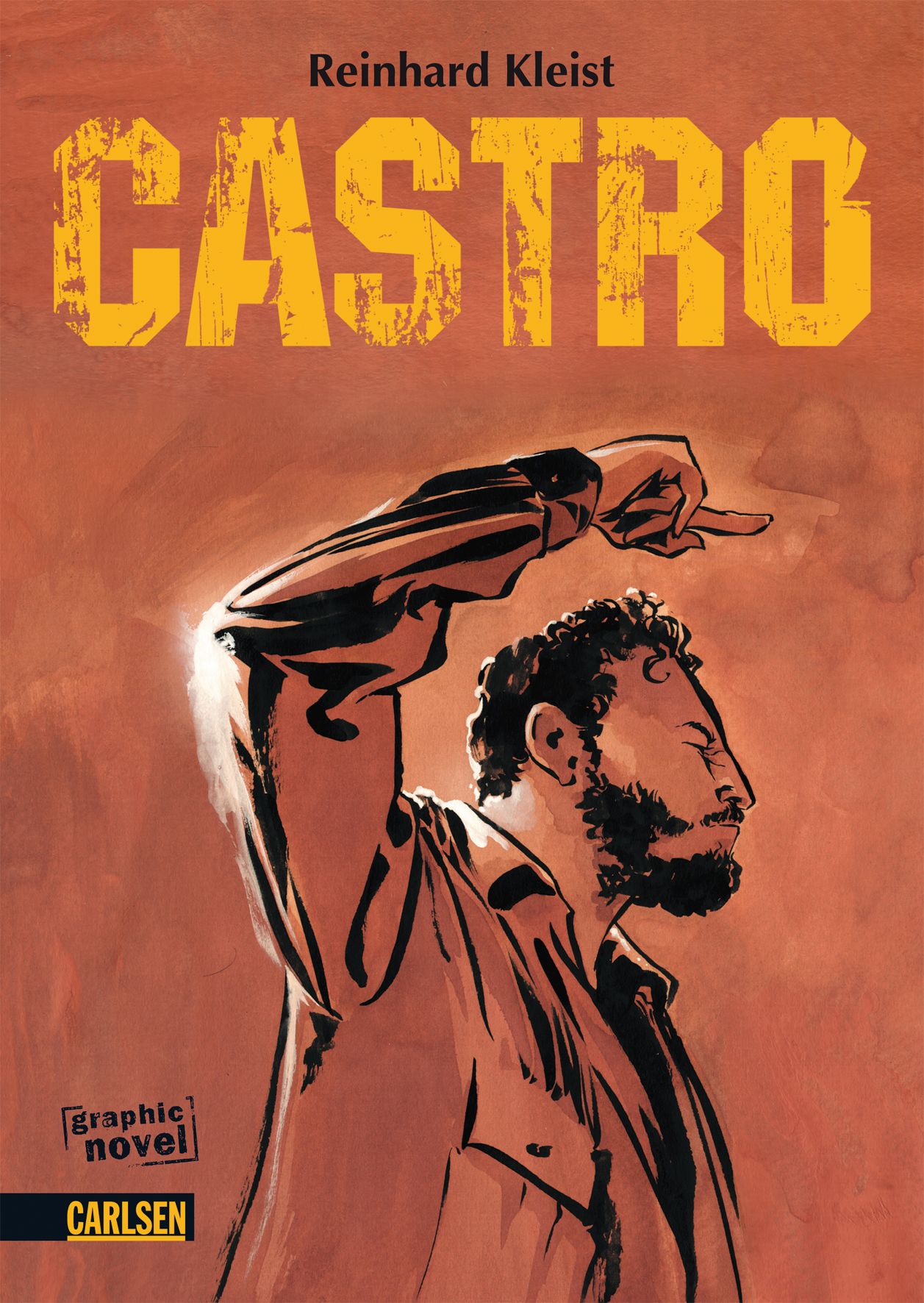

Castro - Graphic Novel / Comic

|

| von Reinhard Kleist, mit einem Vorwort von Volker Skierka |

| 280 Seiten, Hardcover, farbig, Deutschland: € 16,90 / Oesterreich: € 17,40 / Schweiz: sFr 30,90, Erscheinungsdatum: 1. Oktober 2010, Carlsen Verlag, ISBN 978-3-551-78965-5 |

Mehr...

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Marta Feuchtwanger Copyright Volker Skierka

|

| Ein Don Quijote gegen Dummheit und Gewalt |

Einstündiges Radio-Feature von Volker Skierka für NDR-Kultur aus Anlass des 50. Todestages am 21. Dezember 2008 und des 125. Geburtstages des deutsch-jüdischen Schriftstellers Lion Feuchtwanger am 7. Juli 2009 sowie ein Gespräch mit dem Schriftsteller und Literaturexperten Prof. Fritz J. Raddatz.

Der Freund und Weggefährte von Bertolt Brecht, Heinrich und Thomas Mann, Arnold Zweig sowie anderen literarischen Zeitgenossen zählte zu den ersten, den die Nationalsozialisten nach der Machtergreifung Hitlers ausbürgerten. 1933 zog der Verfasser historischer Romane wie „Jud Süß“, „Erfolg“, „Der jüdische Krieg“ und „Goya“ zunächst nach Sanary-sur-mer an der französischen Mittelmeerküste. 1940, nach dem Überfall Deutschlands auf Frankreich, mußte er er unter dramatischen Umständen in die USA fliehen. „Die Dummheit der Menschen ist weit und tief wie das Meer“, schrieb er 1933 in einem Brief an Zweig. Seine Arbeit widmete der linksbürgerliche Romancier dem – vergeblichen - Kampf der Vernunft gegen Dummheit und Gewalt. Volker Skierka, Journalist und Biograf Feuchtwangers, zeichnet dessen Leben anhand von Dokumenten, Interviews und – bislang unveröffentlichter - Tonbandaufnahmen zahlreicher Gespräche nach, die der Autor einst mit Feuchtwangers Witwe Marta und seiner Sekretärinnen Lola Sernau führte.

(Mehr unter Menüpunkten "Publikationen / Lion Feuchtwanger" sowie "Villa Aurora") |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Konzentrationslager Birkenau (Auschwitz). - Text und Fotos: Volker Skierka

|

| Weiße Flecken, dunkle Geschichte |

Aus: Der Tagesspiegel, 20. Jan. 2006

80 Jugendliche, Deutsche und Polen, auf der Suche nach der Wahrheit, die die Nazis unterdrückt haben. Versuch einer Versöhnung

Alles ist wie in Watte gebettet. Der Schnee liegt hoch, die Bäume und der doppelte Stacheldrahtzaun sind weiß überpudert. In klirrender Kälte passieren die polnischen Germanistik-Studentinnen Kasia Król und Maria Mrówca das weit geöffnete Tor unter dem Schriftzug „Arbeit macht frei“. Es ist früh am Tag. Man ist allein im ehemaligen Menschen-Vernichtungslager Auschwitz und Birkenau. Stumm, in sich gekehrt und ziellos gehen die jungen Frauen durch die einsamen Lagerstraßen, stehen in einer der ehemaligen Gefangenen-Unterkünfte plötzlich vor einer 20 Meter langen Glaswand, hinter der zwei Tonnen Menschenhaar liegen. Es konnte wegen der Befreiung des KZs nicht mehr an die Textilindustrie geliefert werden.

Kasia, die große, schlanke Dunkelhaarige, ist 21 Jahre alt, Maria, etwas kleiner und blond, ist 23. Ihre Gesichter sind wie versteinert. Draußen sagt Kasia nur: „Wenn man daran denkt, dass viele der Täter und der Opfer in unserem Alter waren …“ Dann nimmt Maria den Faden auf und sagt: „Ich glaube, es ist wichtig für die Deutschen, dass Menschen anderer Nationen mit ihnen darüber sprechen.“

In dem massiven roten Backsteinbau mit der Nummer 24, wo das Archiv jenes Ortes untergebracht ist, haben Kasia und Maria mit drei Kommilitoninnen und einem Kommilitonen von der Universität des 60 Kilometer entfernten Krakau mit einem einzigartigen deutsch-polnischen Geschichtsprojekt begonnen.

Die Studenten forschten nach Lücken und Manipulationen in der seit dem Überfall Hitlers auf Polen 1939 gleichgeschalteten Lokalpresse. Diese „weißen Flecken“ in der offiziellen Berichterstattung, versuchten die Studenten 60 Jahre nach Kriegsende mit Wahrheiten zu füllen. „Hunderte von dicken Bänden, Tagebücher und Dokumente, liegen hier“, sagen sie. „Wir haben einfach einige herausgegriffen, darin geblättert und gelesen. Das war der Anfang.“

Herausgekommen ist dabei aber nicht eine neue Arbeit über den Massenmord von Auschwitz, sondern eine Untersuchung über ein nahezu unbekanntes Thema – über den damals weitverzweigten und oft tödlichen Widerstand der gut organisierten polnischen Pfadfinderbewegung und deren Untergrundpresse im Raum Krakau...

(Klicken Sie oben links im Menü auf "Texte" und lesen Sie weiter) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| TEXT |

Karle und die Manager |

|

Karle und die Manager |

|

| |

Auf Umwegen zieht auf Kuba der Kapitalismus ein. |

| |

© Volker Skierka |

DIE ZEIT, 9. September 1999 |

HAVANNA - Plötzlich nimmt Günther Roller in der Altstadt von Havanna mit seinem auffälligen dunklen Mercedes-Geländewagen die Verfolgung eines nagelneuen weiß-blauen Stadtomnibusses auf. "Des isch au oiner von uns," triumphiert der Schwabe und zeigt auf den unübersehbaren Mercedes-Stern am Heck. Immer wenn Roller "einen von uns" auf den Straßen Kubas erkennt - und das sind inzwischen sehr viele Mercedes-Busse und Lkws -, dann spricht er aber nicht von einem Erzeugnis des Daimler-Chrysler-Konzerns, sondern vom Produkt der in Kairo ansässigen Firma "MCV", "Manufacturing Commercial Vehicles". Sie gehört dem ägyptischen Unternehmer Karim Ghabbour.

Er ist Mercedes-Benz-Generalagent und Lizenznehmer für Ägypten - und für Kuba.

Der 50jährige Roller ist als sein Commercial Director unmittelbar für das Kuba-Geschäft zuständig. Der auf Entwicklungs- und Verkehrspolitik spezialisierte Diplom-Volkswirt und Luftwaffenoberst der Reserve trat 1980 als Marktforscher in die Nutzfahrzeugabteilung bei der Mercedes Benz AG ein. 1993 wurde er von Ghabbour nach Ägypten abgeworben. Seither lebt er in einem Dreiecks-Arbeitsverhältnis als, wie er sagt, "Sindelfinger Leihsklave" am Nil. Viele Male im Jahr pendelt er zwischen Kairo und Havanna: "Als wir vor fünf Jahren auf Kuba anfingen, haben wir im ersten Jahr mit einer Million Dollar Umsatz gerechnet. Stattdessen kamen wir auf 13 Millionen. Heute sind es rund 50 Millionen Dollar im Jahr."

Daß sich Mercedes-Benz aus Schwaben auf dem kubanischen Nutzfahrzeugmarkt als ägyptisches Unternehmen präsentiert, hat mit der anachronistischen Blockadepolitik der USA gegenüber Kuba zu tun. Washington droht jedem Unternehmen, das in den USA Geld verdient, mit schweren Sanktionen, wenn es gleichzeitig mit Fidel Castros Inselkommunismus Geschäfte macht. Ghabbour und Roller braucht das nicht zu kümmern. Sie haben in den USA keine geschäftlichen Interessen. Was zählt, sind die in die Zeit Nassers zurückreichenden alten freundschaftlichen Beziehungen zwischen Ägypten und Kuba.

Das "ägyptische Modell" hat die Geschäftsinteressen von Mercedes auf Kuba nach der Fusion der Daimler Benz AG zur deutsch-amerikanischen Daimler-Chrysler AG denn auch gerettet. Chrysler-Bedenkenträger, die sich gegenüber Washington politisch überkorrekt verhalten wollten, blitzten in Stuttgart wie in Kairo ab. Einen sich so gut entwickelnden Markt liefert man nicht leichtfertig der Konkurrenz aus.

Wo andere zwei bis drei Jahre Verhandlungen brauchen, um mit den Kubanern ins Geschäft zu kommen, benötigte Roller vier Monate. "Was nutzt mir ein von Juristen und Beratern ausgefeilter komplizierter Vertrag. Ich kann als Unternehmer scheitern mit den perfektesten Verträgen. Entscheidend ist, ob die Chemie mit den kubanischen Partnern stimmt." Und die stimmte offensichtlich auf Anhieb. Ghabbour und Roller schafften es, für sich einen Anteil von 51 Prozent auszuhandeln, die Kubaner beschieden sich mit 49. Normalerweise ist es umgekehrt.

Roller, ein hundertfünfzigprozentiger Marktwirtschaftler, verkehrt in Havanna in höchsten Kreisen. Zum kubanischen Vizepräsidenten und Architekten der wirtschaftlichen Öffnung Kubas, Carlos Lage, hat Roller ein unübersehbar gutes Verhältnis. Lage ist für Roller im besten schwäbischen Sinne eine Art kubanisches "Cleverle". Ein Modernisierer, der das Wunder vollbringen will, trotz US-Blockade den vom Zusammenbruch der Sowjetunion arg gebeutelten kubanischen Sozialismus ins nächste Jahrhundert hinüberzuretten. Durch eine behutsame, anstatt radikale wirtschaftliche Öffnung und verstärkter Kooperation vor allem mit europäischen und kanadischen Unternehmen will er seinem Land das Schicksal des wirtschaftlichen Desasters der alten Ostblockstaaten und den Absturz der Bevölkerung ins Elend ersparen. "Er versteht sich," so Roller, "mehr als Unternehmer, denn als Politiker." Wenn es, wie jüngst im Zusammenhang mit neuen Zollvorschriften, wieder einmal investitonshemmende Probleme gibt und sich niemand in der Bürokratie traut, eine Entscheidung zu fällen, "dann," so Roller, "geh' i halt am Schluß zum Karle".

Vertreter des Kommunismus und des Kapitalismus in einem Boot, wie geht das zusammen? "Mir ist es egal, welches Parteibuch der Kunde in der Tasche hat. Und die wissen, wer ich bin. Ideologie hilft in unserem Business gar nichts. Ich bin hier, um Geschäfte zu machen. Wenn ich anfange, denen meine Ideologie zu oktroyieren, scheitere ich. Siehe USA. Aber wenn ich denen zu devot und sklavisch daherkomme, haben wir keinen Spaß aneinander, und ich scheitere auch." So fliegen zwischen dem resoluten Schwaben und seinen beiden ihm darin ebenbürtigen wichtigsten Geschäftspartnern, dem Transportminister Alvaro Pérez und dem Minister für Eisenverarbeitende Industrie, Elektronik und Recycling, Ignacio González Planas bisweilen auch "die Fetzen".

Beide Minister sind Generäle, was andeutet, wie es um jene Sektoren steht. Wie Roller kommen sie ohne Umschweife zur Sache. Sie beeindruckten auch BDI-Präsident Henkel während seines Besuches auf Kuba so nachhaltig, daß er sich vornahm die Deutsche Bahn und andere deutsche Unternehmen zu animieren, sich der kubanischen Eisenbahn, der Häfen und des Verkehrswesens anzunehmen. Und gleich nachdem Henkel sich verabschiedet hatte, unterschrieben Roller und Pérez einen Vertrag über die Montage und Lieferung von weiteren 300 Mercedes-Nahverkehrsbussen und 50 Luxus-Reisebussen noch im Jahre 1999.

Rollers Schreibtisch in Havanna steht in einer schönen, renovierten Villa am Strand des exklusiven Stadtteils Miramar, um die Ecke vom Büro des Ministers für Auslandsinvenstionen, Ibrahim Farradáz. Farradaz ist gleichfalls eine der Schlüsselfiguren in Castros Kabinett. Rollers Mann vor Ort, der den Betrieb am Laufen hält, ist Konrad Hieber. An der Zufahrt zu dem Haus flattern im karibischen Wind die dunkelblauen Mercedes-Flaggen mit dem weißen Stern. Auf dem Firmenschild steht aber "MCV - Comercial S.A. Cuba". Die Fahrzeuge für Kuba werden 50 Kilometer östlich von Havanna im Industriekomplex Guanajay im Lohnauftrag zusammengebaut. Längst existiert auch über die ganze Insel verteilt ein Netz von acht regionalen Servicestationen. Und stolz präsentiert Roller an der Autobahn von Havanna zur Ferienhalbinsel Varadero, nahe Cojímar, dem Wohnort des Helden aus Ernest Hemingways Roman "Der alte Mann und das Meer", das neueste Vorhaben: Hier entsteht für sechs Millionen Dollar das neue Verwaltungs- und Servicezentrum der "MCV Comercial". Die kubanischen Partner stellen das 35 000 Quadratmeter große Grundstück.

Für Ghabbour und Roller ist das Engagement auf Kuba von strategischer Bedeutung. "Zum einen ist Kuba mit seinen elf Millionen Einwohnern der größte einzelne Markt in der Karibik. Zum anderen bieten sich von hier aus enorme Wachstumspotentiale in den karibischen Raum und die Anrainerstaaten hinein. Kubas wirtschaftlicher Schwerpunkt wird, wie auf den anderen Inseln, zunehmend der Tourismus sein. Das heißt: Es werden Busse gebraucht," freut sich Roller. "Während wir in Europa bei der Steigerung von Marktanteilen über Stellen hinter dem Komma reden, geht es hier um 40, 50, 60 Prozent." Fast unbemerkt ist Kuba überdies in den letzten Jahren in eine politische und wirtschaftliche Führungsrolle unter den karibischen Inseln hineingewachsen. Auch der Delegation um BDI-Chef Henkel dämmerte bei ihrem Kuba-Besuch, daß sich die Insel in eine Handelsdrehscheibe für den gesamten karibischen und zentralamerikanischen Raum entwickeln könnte.

Wie das auf einmal ? Bei ihrer "fact-finding-mission" vor fünf Jahren hätten Ghabbour und er festgestellt - und es habe sich in den zurückliegenden Jahren bestätigt - daß nirgendwo in der Region "das soziale Klima so sauber ist, wie auf Kuba". In der gesamten Karibik gebe es nicht annähernd das Potential an gut ausgebildetem Personal auf einem gleichzeitig so hohen gesundheitlichen Niveau wie hier. "Es ist möglich, Kubaner innerhalb ganz kurzer Zeit auf einen enormen Leistungsstand zu bringen. Und nicht nur das. Sie zeigen ein ungewöhnlich hohes Maß an Identifikation mit ihrer Arbeit, eine enorme Kreativität und Arbeitsmotivation," lobt Roller. Die von Unternehmern als Standortvorteil gelobte öffentliche Sicherheit und Ordnung, die für die gesamte Region niedrige Kriminalität und die im Vergleich zur Nachbarschaft geringe Korruption ist natürlich unmittelbar auf den allgegenwärtigen Sicherheitsapparat zurückzuführen, der wiederum den Mangel an politischer Freiheit repräsentiert.

"Was nervt, ist die Bürokratie, die das ordentliche Wirtschaften beeinträchtigt und die gleichzeitige Neigung zum Gigantismus. Kein Projekt kann zunächst groß genug sein. Die zentralen Strukturen führen zu Entscheidungsschwäche. Geändert wird hoffentlich bald die Regelung, daß man sich das Personal nicht aussuchen kann, sondern zugewiesen bekommt." Doch das sind Probleme, die Roller für lösbar hält. Notfalls ruft er "Karle" an. Unterm Strich hält er "das Potential des Landes für sehr entwicklungsbedürftig, aber auch für sehr entwicklungsfähig". Daß Kuba aus ideologischen Gründen kein Entwicklungskapital von den durch die USA beeinflußten internationalen Finanzorganisationen wie der Weltbank bekommt, ist für Roller ein "Skandal erster Güte". Aber eines Tages, da ist er sich sicher, wird die Blockade fallen. "Und das erste, was ich dann mache," prophezeit der ägyptische Schwabe, "ist noch ein gutes Geschäft: Dann exportiere ich Kleinbusse mit 25 bis 30 Sitzen von Kuba nach Florida. Selbst wenn ich dabei eine kugelsichere Weste tragen muß."

|

|