|

|

|

|

|

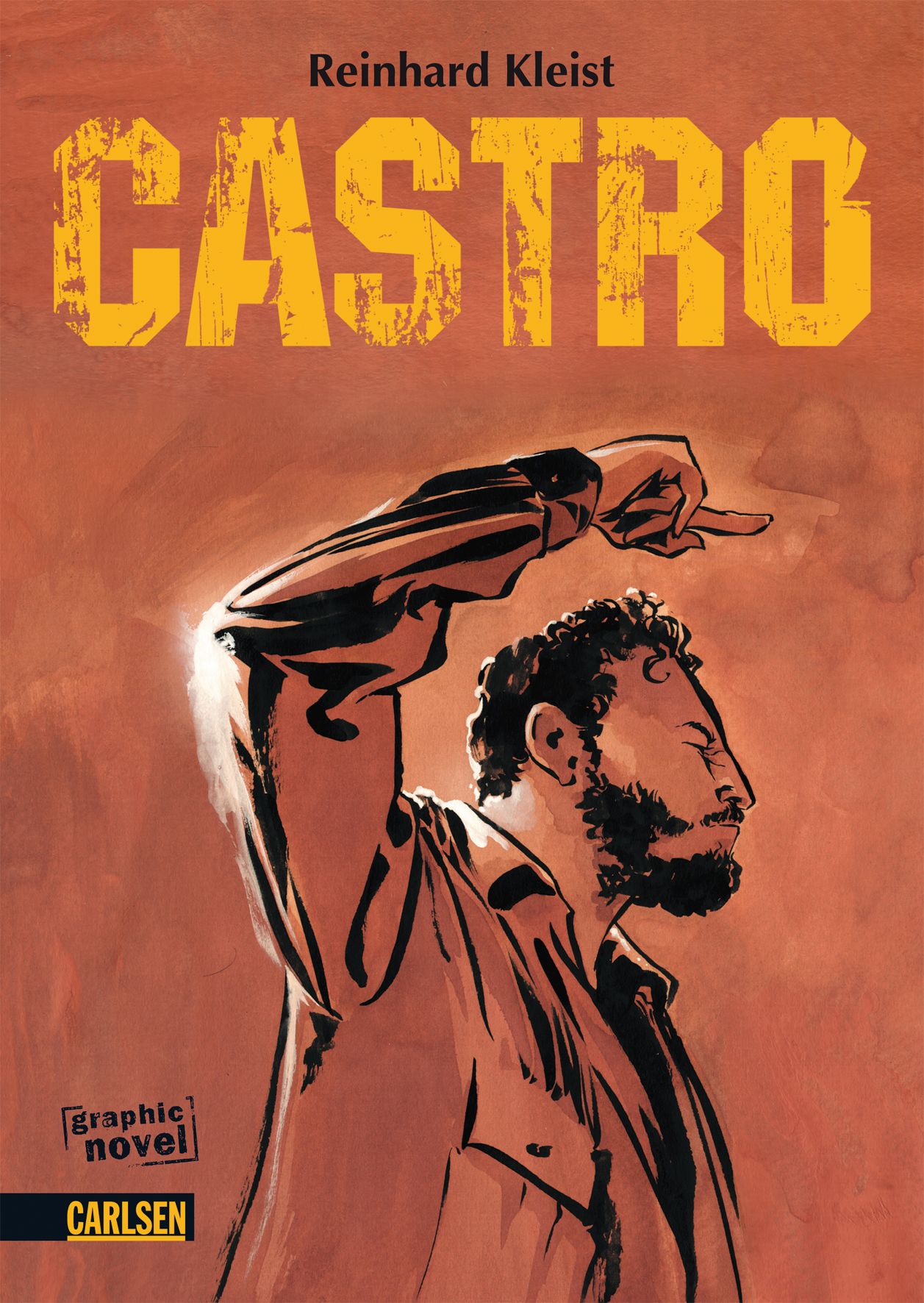

Castro - Graphic Novel / Comic

|

| von Reinhard Kleist, mit einem Vorwort von Volker Skierka |

| 280 Seiten, Hardcover, farbig, Deutschland: € 16,90 / Oesterreich: € 17,40 / Schweiz: sFr 30,90, Erscheinungsdatum: 1. Oktober 2010, Carlsen Verlag, ISBN 978-3-551-78965-5 |

Mehr...

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Marta Feuchtwanger Copyright Volker Skierka

|

| Ein Don Quijote gegen Dummheit und Gewalt |

Einstündiges Radio-Feature von Volker Skierka für NDR-Kultur aus Anlass des 50. Todestages am 21. Dezember 2008 und des 125. Geburtstages des deutsch-jüdischen Schriftstellers Lion Feuchtwanger am 7. Juli 2009 sowie ein Gespräch mit dem Schriftsteller und Literaturexperten Prof. Fritz J. Raddatz.

Der Freund und Weggefährte von Bertolt Brecht, Heinrich und Thomas Mann, Arnold Zweig sowie anderen literarischen Zeitgenossen zählte zu den ersten, den die Nationalsozialisten nach der Machtergreifung Hitlers ausbürgerten. 1933 zog der Verfasser historischer Romane wie „Jud Süß“, „Erfolg“, „Der jüdische Krieg“ und „Goya“ zunächst nach Sanary-sur-mer an der französischen Mittelmeerküste. 1940, nach dem Überfall Deutschlands auf Frankreich, mußte er er unter dramatischen Umständen in die USA fliehen. „Die Dummheit der Menschen ist weit und tief wie das Meer“, schrieb er 1933 in einem Brief an Zweig. Seine Arbeit widmete der linksbürgerliche Romancier dem – vergeblichen - Kampf der Vernunft gegen Dummheit und Gewalt. Volker Skierka, Journalist und Biograf Feuchtwangers, zeichnet dessen Leben anhand von Dokumenten, Interviews und – bislang unveröffentlichter - Tonbandaufnahmen zahlreicher Gespräche nach, die der Autor einst mit Feuchtwangers Witwe Marta und seiner Sekretärinnen Lola Sernau führte.

(Mehr unter Menüpunkten "Publikationen / Lion Feuchtwanger" sowie "Villa Aurora") |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Konzentrationslager Birkenau (Auschwitz). - Text und Fotos: Volker Skierka

|

| Weiße Flecken, dunkle Geschichte |

Aus: Der Tagesspiegel, 20. Jan. 2006

80 Jugendliche, Deutsche und Polen, auf der Suche nach der Wahrheit, die die Nazis unterdrückt haben. Versuch einer Versöhnung

Alles ist wie in Watte gebettet. Der Schnee liegt hoch, die Bäume und der doppelte Stacheldrahtzaun sind weiß überpudert. In klirrender Kälte passieren die polnischen Germanistik-Studentinnen Kasia Król und Maria Mrówca das weit geöffnete Tor unter dem Schriftzug „Arbeit macht frei“. Es ist früh am Tag. Man ist allein im ehemaligen Menschen-Vernichtungslager Auschwitz und Birkenau. Stumm, in sich gekehrt und ziellos gehen die jungen Frauen durch die einsamen Lagerstraßen, stehen in einer der ehemaligen Gefangenen-Unterkünfte plötzlich vor einer 20 Meter langen Glaswand, hinter der zwei Tonnen Menschenhaar liegen. Es konnte wegen der Befreiung des KZs nicht mehr an die Textilindustrie geliefert werden.

Kasia, die große, schlanke Dunkelhaarige, ist 21 Jahre alt, Maria, etwas kleiner und blond, ist 23. Ihre Gesichter sind wie versteinert. Draußen sagt Kasia nur: „Wenn man daran denkt, dass viele der Täter und der Opfer in unserem Alter waren …“ Dann nimmt Maria den Faden auf und sagt: „Ich glaube, es ist wichtig für die Deutschen, dass Menschen anderer Nationen mit ihnen darüber sprechen.“

In dem massiven roten Backsteinbau mit der Nummer 24, wo das Archiv jenes Ortes untergebracht ist, haben Kasia und Maria mit drei Kommilitoninnen und einem Kommilitonen von der Universität des 60 Kilometer entfernten Krakau mit einem einzigartigen deutsch-polnischen Geschichtsprojekt begonnen.

Die Studenten forschten nach Lücken und Manipulationen in der seit dem Überfall Hitlers auf Polen 1939 gleichgeschalteten Lokalpresse. Diese „weißen Flecken“ in der offiziellen Berichterstattung, versuchten die Studenten 60 Jahre nach Kriegsende mit Wahrheiten zu füllen. „Hunderte von dicken Bänden, Tagebücher und Dokumente, liegen hier“, sagen sie. „Wir haben einfach einige herausgegriffen, darin geblättert und gelesen. Das war der Anfang.“

Herausgekommen ist dabei aber nicht eine neue Arbeit über den Massenmord von Auschwitz, sondern eine Untersuchung über ein nahezu unbekanntes Thema – über den damals weitverzweigten und oft tödlichen Widerstand der gut organisierten polnischen Pfadfinderbewegung und deren Untergrundpresse im Raum Krakau...

(Klicken Sie oben links im Menü auf "Texte" und lesen Sie weiter) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Krise überwunden? |

|

| |

Langsam erholt sich der Kontinent von der Rezession. Im Wahlkampf setzen die meisten Länder auf marktwirtschaftliche Reformen. Lediglich in Ecuador, Kolumbien und Venezuela hält die Krise noch an. |

| |

© Volker Skierka |

CAPITAL Nr.11, S.166ff., November 1999 |

Seine eine Landsleute kennen den scheidenden argentinischen Präsidenten Carlos Menem als großen Liebhaber des Tango. Sogar sein Flugzeug heißt Tango 01. Anscheinend aber hat das zwielichtige Vorstadtkneipenmilieu, aus dem seine Lieblingsmusik stammt, im Verlauf der vergangenen zehn Jahre zu stark auf Menems Amtsführung abgefärbt. Eine halbseidene Leichtigkeit des Scheins bestimmte das Sein in der Casa Rosada, dem pinkfarbenen Präsidentenpalast am Rio de la Plata. Nepotismus und Korruption nisteten sich dort derart behaglich ein, dass das Volk den Amtssitz mit dem Synonym Cambalache (Trödelladen) belegte, dem Titel eines der populärsten Tangolieder, in dem es bitterlustig heißt: ''Die Schurken haben uns eingeholt, und wer nicht klaut, ist doof.''

Am 24. Oktober wählt Argentinien einen neuen Präsidenten. Je näher der Wahltermin rückt, desto mehr sieht es danach aus, als würden die Peronisten für den Cambalache des aus ihren Reihen kommenden derzeitigen Amtsinhabers büßen müssen. Das Thema Korruption beherrscht den Wahlkampf ebenso wie die Rezession, die Argentinien im laufenden Jahr einen Rückgang des Wirtschaftswachstums um knapp vier Prozent und eine sich auf 20 Prozent zubewegende Arbeitslosigkeit beschert.

Auslöser der Rezession war die Krise im Nachbarland Brasilien, die von einer Abwertung der Landeswährung Real um 40 Prozent begleitet wurde. Die Führungsnation innerhalb der südamerikanischen Freihandelszone Mercosur zog die übrigen Mitglieder Argentinien, Uruguay und Paraguay - Chile und Bolivien sind assoziiert - mit hinunter. Diese sechs Länder stellen mit 233 Millionen Einwohnern knapp die Hälfte der lateinamerikanischen Bevölkerung und mit einem Volumen von 1,2 Billionen US-Dollar zwei Drittel des Bruttosozialprodukts Lateinamerikas. Allerdings liegt der Anteil der vier Mercosur-Kernstaaten am Welthandel gerade mal bei 1,7 Prozent.

Die wirtschaftlichen Rückschläge und der Missbrauch von Privilegien haben in der argentinischen Bevölkerung eine große Sehnsucht nach dem Saubermann, einem soliden und ehrlichen Haushälter, erzeugt. Deshalb wurden dem Bürgermeister der Hauptstadt Buenos Aires, Fernando de la Rúa, als dem Kandidaten der Alianza, eines oppositionellen Mitte-Links-Bündnisses die größten Chancen für die Menem-Nachfolge eingeräumt. De la Rúa ist zwar farblos, gilt aber als politisch integer. Ob er oder ein anderer in die Casa Rosada einzieht, eines scheint nach Einschätzung politischer und wirtschaftlicher Beobachter festzustehen: An der Fortsetzung des marktwirtschaftlichen Grundkurses lässt keiner der Präsidentschaftsbewerber Zweifel aufkommen.

Ganz ähnlich verhält es sich im Nachbarland Chile, wo Mitte Dezember ein neuer Präsident gewählt werden muss. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird dies mehr als ein Viertel Jahrhundert nach dem gewaltsamen Ende von Salvador Allende, der Chile in ein zweites Kuba verwandeln wollte, mit dem 60-jährigen Ricardo Lagos erstmals wieder ein Sozialist werden. Doch sind liberale Marktwirtschaft und sozialer Ausgleich ein Jahrzehnt nach dem Ende der Diktatur von Augusto Pinochet derart selbstverständlich geworden, dass dieser Perspektive in der chilenischen Gesellschaft keine besondere Dramatik beigemessen wird.

Die politische Rechte, die Unternehmer und vor allem auch das Militär reagierten bisher relativ gelassen auf den Umstand, es von März 2000 an für sechs Jahre wieder mit einem Linken im Moneda-Palast zu tun zu haben. Das chilenische Modell gilt mittlerweile als das stabilste und vorbildlichste in ganz Lateinamerika. Die seit 1990 ununterbrochen regierende Concertación - ein Wahlbündnis aus Christdemokraten, Sozialisten und einigen kleineren Gruppierungen - hat sich unter den christdemokratischen Präsidenten Patricio Aylwin und Eduardo Frei jr. nach dem harten neoliberalen Kurs der Pinochet-Ära bemüht, soziale Ungerechtigkeiten zu korrigieren.

Dein als gemäßigt eingestuften Lagos wird konzediert, dass er die Lehren der jüngeren Geschichte begriffen hat. Nachdem er kurz vor seiner Nominierung im Frühjahr eine Reise nach New York unternommen hatte, stand in der ''New York Times'' zu lesen: ''Der Kandidat kam zu seinen Wählern. Aber diese Wähler waren keine Chilenen. Herr Lagos machte Wahlkampf an der Wall-Street. Der Sozialist traf sich mit George Soros, David Rockefeller, Steve Forbes und anderen Mitgliedern der amerikanischen Finanz-Elite.''

Schließlich sind die USA für Chile der bedeutendste Handelspartner. Washington verfolgt seit 1990 zielstrebig den Plan einer Freihandelszone von Alaska bis Feuerland, der Free Trade Area of the Americas (FTAA). Die Europäische Union (EU) wiederum ist in letzter Zeit bemüht, dieses Konzept zu durchkreuzen, weil sie dahinter das protektionistische Konzept für einen nach außen abgeschotteten, gewaltigen amerikanischen Markt vermutet. Ihr schwebt stattdessen ein transatlantisches Dreieck zwischen Europa, Lateinamerika und Nordamerika vor.

Doch das Ende Juni in Rio de Janeiro von der EU ausgerichtete erste Gipfeltreffen mit den 33 lateinamerikanischen Staaten verlief enttäuschend, weil außer vagen Absichtsbekundungen, die in die ''Erklärung von Rio'' geschrieben wurden, nichts herauskam. Eine angestrebte Handelsliberalisierung wird aus allen Rohren vor allem von der französischen Agrarlobby torpediert. So ist es nicht verwunderlich, dass die Lateinamerikaner, die sich liebend gern aus der Umklammerung der USA lösen würden, enttäuscht sind.

Nachdem sie schon in den 80er Jahren in eine Schuldenkrise stürzten und diesen Zeitraum als verlorenes Jahrzehnt abhaken mussten, öffneten sie im Rahmen ihrer Sanierungspolitik in den 90ern ihre Märkte. Heraus kam dabei, dass sich die lateinamerikanischen Einfuhren aus Europa zwischen 1990 und 1997 uni 164 Prozent erhöhten, umgekehrt jedoch nur um 29 Prozent. Der Außenhandelsüberschuss dieser Länder gegenüber der EU verkehrte sich Ende der 80er Jahre von 12 Milliarden US-Dollar bis Ende 1998 in ein 17-Milliarden-Dollar-Defizit.

Chile steht vergleichsweise am besten da. Es nimmt bei den Rating-Agenturen, die die finanzielle Solidität von Volkswirtschaften bewerten, den Spitzenplatz ein, weil es über eine solide Wirtschaftspolitik verfügt und Korruption traditionell keine Rolle spielt. Vor allem ist das Land nicht mit einer solchen Auslandsverschuldung belastet wie seine Nachbarn. Die argentinischen wie die brasilianischen Verbindlichkeiten haben sich im zurückliegenden Jahrzehnt auf 118 und 228 Milliarden US-Dollar verdoppelt.

Während es bei den Mercosur-Staaten mittelfristig wieder bergauf geht, sind die Prognosen für die Problemländer im Norden Südamerikas eher düster: Peru wird zwar 1999 um drei Prozent wachsen, doch Alleinherrscher Alberto Fujimori bremst demokratische Reformen. Der Präsident Ecuadors, Jamil Mahuad, balanciert am Rande des Staatsbankrotts, das unfähige Parlament in Quito steht teilweise unter dem Einfluss von Drogengeldern. Das Land versucht derzeit, Geld zusammenzukratzen, um die Brady-Bonds zu bedienen. Zahlt es diese Altschulden aus den 80er Jahren nicht zurück, droht der Staatsbankrott. Das Kokain-Land Kolumbien scheint mittlerweile als Staat zu zerfallen, während in Venezuela der Präsident, Populist und einstige Putschist Hugo Chávez dabei ist, alle demokratischen Institutionen außer Kraft zu setzen.

Dennoch: Der Kontinent hat in den vergangenen Jahren einen großen Sprung nach vorn gemacht. Der Chefökonom bei der Weltbank, Joseph Stieglitz, stellte Lateinamerika in der ''International Herald Tribune'' ein schwärmerisches Zeugnis aus: ''Diese Länder haben die Lektion soliden Wirtschaftens auf die harte Tour gelernt, aber sie haben es gründlich gelernt.''

|

|