|

|

|

|

|

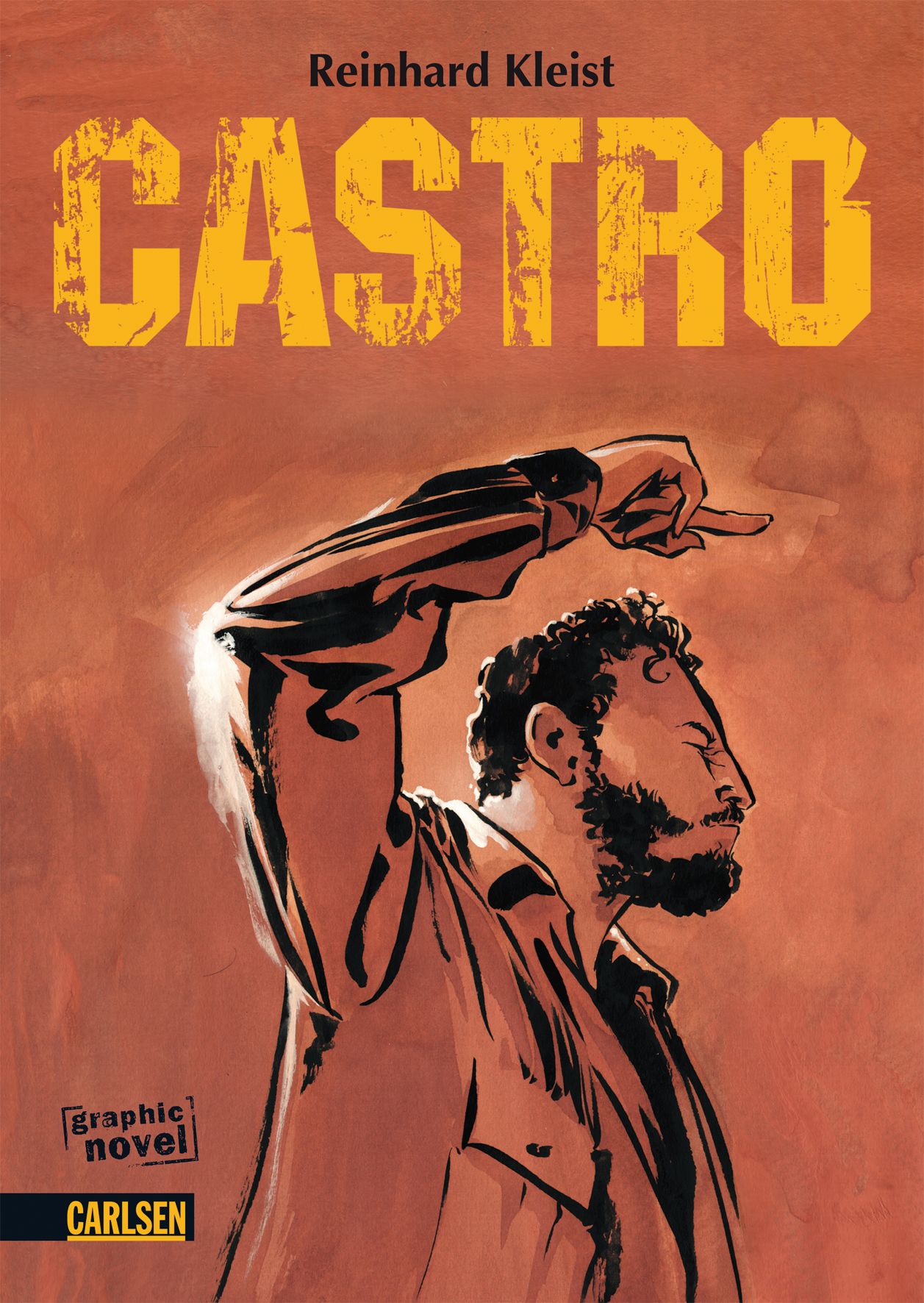

Castro - Graphic Novel / Comic

|

| von Reinhard Kleist, mit einem Vorwort von Volker Skierka |

| 280 Seiten, Hardcover, farbig, Deutschland: € 16,90 / Oesterreich: € 17,40 / Schweiz: sFr 30,90, Erscheinungsdatum: 1. Oktober 2010, Carlsen Verlag, ISBN 978-3-551-78965-5 |

Mehr...

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Marta Feuchtwanger Copyright Volker Skierka

|

| Ein Don Quijote gegen Dummheit und Gewalt |

Einstündiges Radio-Feature von Volker Skierka für NDR-Kultur aus Anlass des 50. Todestages am 21. Dezember 2008 und des 125. Geburtstages des deutsch-jüdischen Schriftstellers Lion Feuchtwanger am 7. Juli 2009 sowie ein Gespräch mit dem Schriftsteller und Literaturexperten Prof. Fritz J. Raddatz.

Der Freund und Weggefährte von Bertolt Brecht, Heinrich und Thomas Mann, Arnold Zweig sowie anderen literarischen Zeitgenossen zählte zu den ersten, den die Nationalsozialisten nach der Machtergreifung Hitlers ausbürgerten. 1933 zog der Verfasser historischer Romane wie „Jud Süß“, „Erfolg“, „Der jüdische Krieg“ und „Goya“ zunächst nach Sanary-sur-mer an der französischen Mittelmeerküste. 1940, nach dem Überfall Deutschlands auf Frankreich, mußte er er unter dramatischen Umständen in die USA fliehen. „Die Dummheit der Menschen ist weit und tief wie das Meer“, schrieb er 1933 in einem Brief an Zweig. Seine Arbeit widmete der linksbürgerliche Romancier dem – vergeblichen - Kampf der Vernunft gegen Dummheit und Gewalt. Volker Skierka, Journalist und Biograf Feuchtwangers, zeichnet dessen Leben anhand von Dokumenten, Interviews und – bislang unveröffentlichter - Tonbandaufnahmen zahlreicher Gespräche nach, die der Autor einst mit Feuchtwangers Witwe Marta und seiner Sekretärinnen Lola Sernau führte.

(Mehr unter Menüpunkten "Publikationen / Lion Feuchtwanger" sowie "Villa Aurora") |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Konzentrationslager Birkenau (Auschwitz). - Text und Fotos: Volker Skierka

|

| Weiße Flecken, dunkle Geschichte |

Aus: Der Tagesspiegel, 20. Jan. 2006

80 Jugendliche, Deutsche und Polen, auf der Suche nach der Wahrheit, die die Nazis unterdrückt haben. Versuch einer Versöhnung

Alles ist wie in Watte gebettet. Der Schnee liegt hoch, die Bäume und der doppelte Stacheldrahtzaun sind weiß überpudert. In klirrender Kälte passieren die polnischen Germanistik-Studentinnen Kasia Król und Maria Mrówca das weit geöffnete Tor unter dem Schriftzug „Arbeit macht frei“. Es ist früh am Tag. Man ist allein im ehemaligen Menschen-Vernichtungslager Auschwitz und Birkenau. Stumm, in sich gekehrt und ziellos gehen die jungen Frauen durch die einsamen Lagerstraßen, stehen in einer der ehemaligen Gefangenen-Unterkünfte plötzlich vor einer 20 Meter langen Glaswand, hinter der zwei Tonnen Menschenhaar liegen. Es konnte wegen der Befreiung des KZs nicht mehr an die Textilindustrie geliefert werden.

Kasia, die große, schlanke Dunkelhaarige, ist 21 Jahre alt, Maria, etwas kleiner und blond, ist 23. Ihre Gesichter sind wie versteinert. Draußen sagt Kasia nur: „Wenn man daran denkt, dass viele der Täter und der Opfer in unserem Alter waren …“ Dann nimmt Maria den Faden auf und sagt: „Ich glaube, es ist wichtig für die Deutschen, dass Menschen anderer Nationen mit ihnen darüber sprechen.“

In dem massiven roten Backsteinbau mit der Nummer 24, wo das Archiv jenes Ortes untergebracht ist, haben Kasia und Maria mit drei Kommilitoninnen und einem Kommilitonen von der Universität des 60 Kilometer entfernten Krakau mit einem einzigartigen deutsch-polnischen Geschichtsprojekt begonnen.

Die Studenten forschten nach Lücken und Manipulationen in der seit dem Überfall Hitlers auf Polen 1939 gleichgeschalteten Lokalpresse. Diese „weißen Flecken“ in der offiziellen Berichterstattung, versuchten die Studenten 60 Jahre nach Kriegsende mit Wahrheiten zu füllen. „Hunderte von dicken Bänden, Tagebücher und Dokumente, liegen hier“, sagen sie. „Wir haben einfach einige herausgegriffen, darin geblättert und gelesen. Das war der Anfang.“

Herausgekommen ist dabei aber nicht eine neue Arbeit über den Massenmord von Auschwitz, sondern eine Untersuchung über ein nahezu unbekanntes Thema – über den damals weitverzweigten und oft tödlichen Widerstand der gut organisierten polnischen Pfadfinderbewegung und deren Untergrundpresse im Raum Krakau...

(Klicken Sie oben links im Menü auf "Texte" und lesen Sie weiter) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| TEXT |

Das Problem der Eroberung existiert fort |

Mexiko |

Das Problem der Eroberung existiert fort |

500 Jahre Amerika - Gespräch mit dem mexikanischen Schriftsteller Carlos Fuentes |

| |

|

| |

© Volker Skierka |

Süddeutsche Zeitung, Nr. 17, Seite 11, 22. Januar 1992 |

Die Entdeckung ''Westindiens'' am 12. Oktober 1492 durch Christoph Kolumbus zog einen Jahrhunderte währenden Eroberungs-, Ausbeutungs-, Ausrottungs- und christlichen Bekehrungsfeldzug auf dem neuen Kontinent nach sich. Der 500. Jahrestag, der in diesem Jahr weltweit ''gefeiert'' wird, ist daher kein Jubel-Jubiläum und kann es nicht sein. ''Die Eroberung dauert an'', sagte jetzt der mexikanische Schriftsteller Carlos Fuentes in einem Interview mit dem Lateinamerika-Korrespondenten der SZ, Volker Skierka. Der fast 64jährige Autor, Sohn eines mexikanischen Diplomaten und selbst im diplomatischen Dienst seines Landes, gehört zu den großen Schriftstellern Lateinamerikas. In zahlreichen literarischen und politischen Essays, Theaterstücken, Erzählungen und Romanen hat er sich mit dem leidvollen Schicksal seines Kontinents auseinandergesetzt.

Die Welt begeht in diesem Jahr das ''Quinto Centenario'', die fünfte Jahrhundertfeier, anläßlich der Entdeckung Amerikas durch Christoph Kolumbus. Was bedeutet der Blick in die Vergangenheit für die Zukunft?

Es ist eine Gelegenheit zur Erinnerung an das Vergangene und zum Nachdenken über eine Zukunft, die ihren - Ursprung inmitten eines gewaltigen historischen Traumas - nämlich der Eroberung, der Zerstörung alter Kulturen - hat; also in einer demographischen Katastrophe. Diese Katastrophe bedeutete die Entstehung einer anderen Kultur, die von Europäern, Indianern und .Afrikanern in der Neuen Welt geschaffen wurde. Diese Kultur ist es wert, gefeiert zu werden; denn sie ist das Wahrhaftigste, das Tiefste, das Solideste, was wir - ich traue mich nicht zu sagen ''Lateinamerikaner'', - sondern -Indo-Afro-Ibero-Amerikaner haben.

Überall fallen die Mauern. Was ist mit der in diesen Jahrhunderten gewachsenen, unsichtbaren Mauer zwischen Nordamerika und Lateinamerika?

Der Prozeß einer Integration, einer wirtschaftlichen Integration, zwischen den Vereinigten Staaten und Lateinamerika ist unvermeidbar. Ich hoffe, er ist auch unvermeidbar zwischen Lateinamerika und der Europäischen Gemeinschaft sowie Lateinamerika und den Ländern der Pazifikküste und schließlich unter unseren Ländern selbst. Wir müssen uns dynamisch verhalten, um aus den gegenwärtig entstehenden Wirtschaftsblöcken nicht ausgeschlossen zu werden.

Die doppelte Verarmung

Was ich heute allerdings sehe, ist eine nordamerikanische Wirtschaft in einer schweren Krise, die es nötig hat, Ordnung in ihrem eigenen Hause zu schaffen - so, wie es Lateinamerika ebenfalls nötig hat. Ich möchte mir nicht wünschen, daß der Integrationsprozeß zwischen Lateinamerika und den Vereinigten Staaten letzten Endes auf eine doppelte Verarmung hinausliefe - die so aussähe, daß ein immer ärmeres Lateinamerika seine Armen in die Vereinigten Staaten exportiert, wo aufgrund einer falschen Politik republikanischer Regierungen in den letzten zehn Jahren ebenfalls zunehmende Armut produziert wurde. Eine parallele Krise des urbanen Lebens in den Vereinigten Staaten und des urbanen Lebens in Lateinamerika könnte uns alle miteinander im kommenden Jahrhundert in einen Teufelskreis bringen. Das ist nur zu vermeiden, wenn wir uns ab sofort darum kümmern, die Grundprobleme zu lösen, die während der fünfzig Jahre des Kalten Krieges in den Hintergrund gestellt wurden: Arbeit, Bildung, Gesundheit, urbane Lebensqualität.

Sie sprechen über die Armut. Es gibt auch den Begriff der ''Entwicklungsfeindlichkeit der Eliten'' Lateinamerikas gegenüber ihren eigenen Völkern. Entwicklung hieße Steuern, Vermögensumverteilung, ein geringerer Kapitaltransfer ins Ausland...

So, wie zu befürchten ist, daß innerhalb der Ersten Welt eine Dritte Welt entstehen kann, so gibt es bei uns in Lateinamerika zweifellos eine starke Tendenz, eine Erste Welt innerhalb der Dritten Welt zu schaffen. Es gibt eine Reihe von Eliten, die sich nicht immer ihren ureigensten Interessen verpflichtet sehen, nämlich sich für eine gesunde, soziale Grundlage ihrer Gesellschaften einzusetzen. Aber mit Armut kann es keinen starken Kapitalismus in Lateinamerika geben. Mit der Menge Armen, wie es sie in Lateinamerika gibt, kann keine starke Wirtschaft entstehen.

Armut als Preis des Dritte-Welt-Neoliberalismus . . . ?

Mir scheint, daß der gegenwärtige wilde, privatisierende Kapitalismus in dieser Form für Lateinamerika äußerst gefährlich ist. Es ist daher nötig, eine Rolle des Staates, der Öffentlichen Hand sicherzustellen, damit wir schließlich und endlich das erreichen, was wir in Lateinamerika nie gehabt haben: ein gesundes Gleichgewicht zwischen der staatlichen Intervention und dem Kapitalismus. Uns täte gut, was Ihnen in Deutschland grundsätzlich gelungen ist, oder den Japanern. Deutschland und Japan könnten für Lateinamerika bessere Modelle abgeben als der wilde Kapitalismus Nordamerikas.

Was fast überall in Lateinamerika auffällt: Der wirtschaftliche Aufschwung geht einher mit einem dramatischen Abschwung beispielsweise in den Bereichen Bildungschancen und Gesundheit. Wie kann mit solchen Defiziten eine zukunftsträchtige lateinamerikanische Gesellschaft geschaffen werden?

Gar nicht. Das ist unmöglich. Wenn wir das Bildungs- und Ernährungsproblem nicht lösen, dann werden wir immer eine unterentwickelte Gesellschaft bleiben. Die Grundlage dafür, in beschleunigtem Schritt mithalten zu können in der Welt moderner Technologien und Dienstleistungen und damit bei der globalen Integration, ist die Lösung unserer Grundprobleme: Bildung und Ernährung für unsere Völker sichern. Tun wir das nicht, werden wir immer hinterherhinken und unterentwickelte Krisenländer bleiben.

Wie steht es in diesem Zusammenhang um den Schutz der Umwelt und der Ressourcen?

Ich vermute, daß unsere Naturschätze immer weniger begehrt sein werden. Wir haben immer weniger zu exportieren in einer Welt, die auf einer Wirtschaft des Wertes und nicht des Volumens gründet. Es kann gut sein, daß die Welt der direkten Kommunikation, der globalen Wirtschaft auf Lateinamerika verzichten kann. Deshalb glaube ich, daß wir uns mit unseren Naturschätzen am Ende auf uns selber besinnen und die Fähigkeit und den politischen Willen entwickeln müssen, uns selbst zu organisieren und unsere eigenen Probleme zu lösen. Das ist, so glaube ich, das Wichtigste für Lateinamerika.

Was also kann man aus den 500 Jahren seit der Entdeckung Amerikas lernen?

Man kann daraus lernen, daß eine kontinuierliche, starke, kreative Kultur die Grundlage für die Umwandlung extrem schwacher, wenig repräsentativer, wirtschaftlicher und politischer Strukturen sein muß - gerade weil jene nichts mit der in den 500 zurückliegenden Jahren entstandenen Kultur und Gesellschaft zu tun haben.

Ist es ein Zufall, daß gerade jetzt die katholische Amtskirche die Theologie der Befreiung in den Hintergrund drängt und zu alten, starren Zeiten zurückkehren will?

Nein. Ich glaube aber nicht, daß sich diese Kirchenpolitik in vornehmlich urbanen, modernen, widersprüchlichen Gesellschaften halten kann, in denen man gelernt hat, freiere sexuelle Beziehungen zu haben, das Thema ''Scheidung'' von kaum jemandem noch rückgängig gemacht werden kann, die Abtreibung ein Recht darstellt, das in den nächsten Jahren eingeführt werden muß. All das sind Schläge für die traditionelle Kirche. Es gibt aber auch eine andere katholische Kultur mit anderen kirchlichen Werten. Diese müssen eingesetzt werden, auch gegen kirchliche Hierarchien.

Die fünften Jahrhundertfeiern - es scheint, man weiß nicht so recht, wie man feiern soll. Ist es das schlechte Gewissen der Erben der Eroberer gegenüber den Ureinwohnern, das die Festlaune dämpft?

Ich glaube, daß die Eroberung noch nicht abgeschlossen ist. Und die schlimmsten Henker der Indianer sind wir, die modernen Lateinamerikaner des Jahres 1992. Ich glaube, daß die Lage des Ureinwohners selbst unter der spanischen Krone besser war als in der späteren, heutigen, der unabhängigen, republikanischen Ära Lateinamerikas, wo im Namen des Fortschritts, des Marktkapitalismus das zerstört wurde und wird, was die spanische Krone immerhin noch hat schützen können: die gesetzlichen Grundlagen der Regelung der Landwirtschaft, den Besitz von Wasser, Land und Wald seitens der Indianer.

Das indianische Erbe

Das Problem der Eroberung ist also weiter existent. Es stellt uns alle vor die Frage des künftigen Zusammenlebens mit den Indianern. Wie sichern wir das Überleben der großen Werte der indianischen Kultur: die Autonomie, die Riten, den Sinn des Todes, des Mysteriums, den Atavismus, die Phantasie? Das Problem der Eroberung ist weiterhin sehr gegenwärtig in allen lateinamerikanischen Ländern, die noch eine indianische Urbevölkerung haben.

|

|