|

|

|

|

|

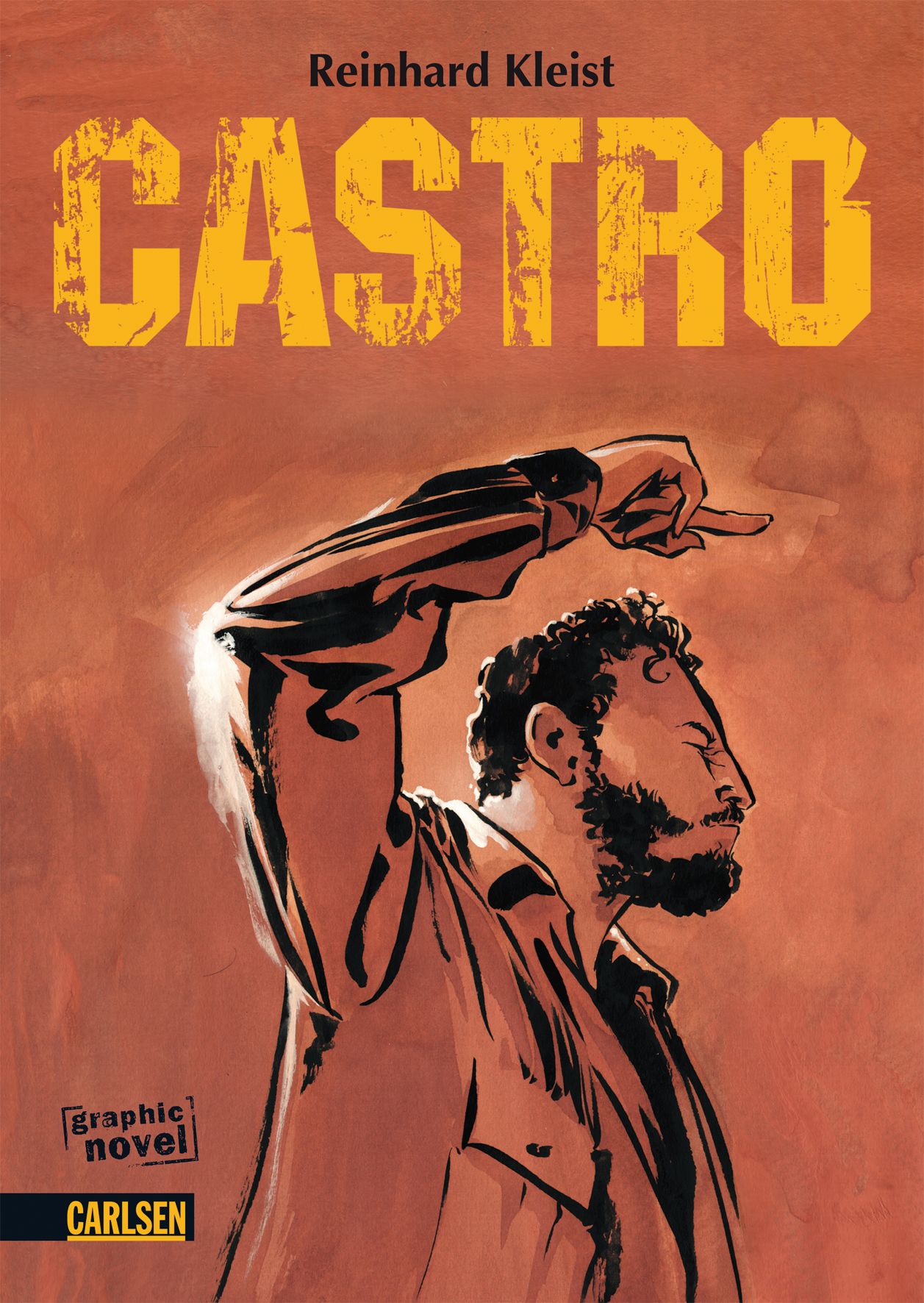

Castro - Graphic Novel / Comic

|

| von Reinhard Kleist, mit einem Vorwort von Volker Skierka |

| 280 Seiten, Hardcover, farbig, Deutschland: € 16,90 / Oesterreich: € 17,40 / Schweiz: sFr 30,90, Erscheinungsdatum: 1. Oktober 2010, Carlsen Verlag, ISBN 978-3-551-78965-5 |

Mehr...

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Marta Feuchtwanger Copyright Volker Skierka

|

| Ein Don Quijote gegen Dummheit und Gewalt |

Einstündiges Radio-Feature von Volker Skierka für NDR-Kultur aus Anlass des 50. Todestages am 21. Dezember 2008 und des 125. Geburtstages des deutsch-jüdischen Schriftstellers Lion Feuchtwanger am 7. Juli 2009 sowie ein Gespräch mit dem Schriftsteller und Literaturexperten Prof. Fritz J. Raddatz.

Der Freund und Weggefährte von Bertolt Brecht, Heinrich und Thomas Mann, Arnold Zweig sowie anderen literarischen Zeitgenossen zählte zu den ersten, den die Nationalsozialisten nach der Machtergreifung Hitlers ausbürgerten. 1933 zog der Verfasser historischer Romane wie „Jud Süß“, „Erfolg“, „Der jüdische Krieg“ und „Goya“ zunächst nach Sanary-sur-mer an der französischen Mittelmeerküste. 1940, nach dem Überfall Deutschlands auf Frankreich, mußte er er unter dramatischen Umständen in die USA fliehen. „Die Dummheit der Menschen ist weit und tief wie das Meer“, schrieb er 1933 in einem Brief an Zweig. Seine Arbeit widmete der linksbürgerliche Romancier dem – vergeblichen - Kampf der Vernunft gegen Dummheit und Gewalt. Volker Skierka, Journalist und Biograf Feuchtwangers, zeichnet dessen Leben anhand von Dokumenten, Interviews und – bislang unveröffentlichter - Tonbandaufnahmen zahlreicher Gespräche nach, die der Autor einst mit Feuchtwangers Witwe Marta und seiner Sekretärinnen Lola Sernau führte.

(Mehr unter Menüpunkten "Publikationen / Lion Feuchtwanger" sowie "Villa Aurora") |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Konzentrationslager Birkenau (Auschwitz). - Text und Fotos: Volker Skierka

|

| Weiße Flecken, dunkle Geschichte |

Aus: Der Tagesspiegel, 20. Jan. 2006

80 Jugendliche, Deutsche und Polen, auf der Suche nach der Wahrheit, die die Nazis unterdrückt haben. Versuch einer Versöhnung

Alles ist wie in Watte gebettet. Der Schnee liegt hoch, die Bäume und der doppelte Stacheldrahtzaun sind weiß überpudert. In klirrender Kälte passieren die polnischen Germanistik-Studentinnen Kasia Król und Maria Mrówca das weit geöffnete Tor unter dem Schriftzug „Arbeit macht frei“. Es ist früh am Tag. Man ist allein im ehemaligen Menschen-Vernichtungslager Auschwitz und Birkenau. Stumm, in sich gekehrt und ziellos gehen die jungen Frauen durch die einsamen Lagerstraßen, stehen in einer der ehemaligen Gefangenen-Unterkünfte plötzlich vor einer 20 Meter langen Glaswand, hinter der zwei Tonnen Menschenhaar liegen. Es konnte wegen der Befreiung des KZs nicht mehr an die Textilindustrie geliefert werden.

Kasia, die große, schlanke Dunkelhaarige, ist 21 Jahre alt, Maria, etwas kleiner und blond, ist 23. Ihre Gesichter sind wie versteinert. Draußen sagt Kasia nur: „Wenn man daran denkt, dass viele der Täter und der Opfer in unserem Alter waren …“ Dann nimmt Maria den Faden auf und sagt: „Ich glaube, es ist wichtig für die Deutschen, dass Menschen anderer Nationen mit ihnen darüber sprechen.“

In dem massiven roten Backsteinbau mit der Nummer 24, wo das Archiv jenes Ortes untergebracht ist, haben Kasia und Maria mit drei Kommilitoninnen und einem Kommilitonen von der Universität des 60 Kilometer entfernten Krakau mit einem einzigartigen deutsch-polnischen Geschichtsprojekt begonnen.

Die Studenten forschten nach Lücken und Manipulationen in der seit dem Überfall Hitlers auf Polen 1939 gleichgeschalteten Lokalpresse. Diese „weißen Flecken“ in der offiziellen Berichterstattung, versuchten die Studenten 60 Jahre nach Kriegsende mit Wahrheiten zu füllen. „Hunderte von dicken Bänden, Tagebücher und Dokumente, liegen hier“, sagen sie. „Wir haben einfach einige herausgegriffen, darin geblättert und gelesen. Das war der Anfang.“

Herausgekommen ist dabei aber nicht eine neue Arbeit über den Massenmord von Auschwitz, sondern eine Untersuchung über ein nahezu unbekanntes Thema – über den damals weitverzweigten und oft tödlichen Widerstand der gut organisierten polnischen Pfadfinderbewegung und deren Untergrundpresse im Raum Krakau...

(Klicken Sie oben links im Menü auf "Texte" und lesen Sie weiter) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| TEXT |

Sex, Wut, Liebe und Protest |

Argentinien |

Sex, Wut, Liebe und Protest |

Der Tango - geboren in den Eingeweiden der Unterwelt |

| |

|

| |

© Volker Skierka |

Süddeutsche Zeitung Nr.122, Seite 135, 29. Mai 1993 |

Es ist 3 Uhr nachts im vollbesetzten ''Cafe Hoxnero'', einer Tango-Bar im alten Stadtteil Palermo. ''El Polaco'', der Pole, stellt das Schnapsglas auf die Theke, nimmt Haltung an und bahnt sich im Halbdunkel staksigen, unsicheren Schritts den Weg zur kleinen Bühne. Als der Scheinwerfer den Mann in helles Licht taucht, kehrt der alte Glanz in seine müden Augen zurück, das Mikrofon gibt ihm Halt und dem Zittern seiner Hände Ruhe. Der Anblick des Publikums verleiht seiner nuscheligen, welk gewordenen Stimme wieder etwas von der alten Kraft seiner großen Zeit.

Der 66 Jahre alte Roberto Goyeneche ist einer der letzten noch lebenden großen Tango-Sänger. Sein Gesicht mit der hellen, fleckigen Haut ist gezeichnet von den Spuren eines intensiven, an Umbrüchen reichhaltigen Lebens, welches überwiegend in der Nacht gelebt wurde. Die langen Koteletten, das schmale Oberlippenbärtchen, sein scheckiges Hemd mit Herbstlaubmuster und breitem, offenen Kragen, der altmodische sandfarbene Einreiher, lassen ihn wie eine allabendlich zur Schau gestellte, lebendige Antiquität auf spitzen, weißen, messingbeschlagenen Schuhen erscheinen, voller verklärter Erinnerung an die goldenen Zeiten, die großen Namen und Legenden, die Mythen und den verblichenen Reichtum der Metropole am Rio de la Plata.

Er hebt an zu seinem brüchigen, eindringlichen Sprechgesang, im Hintergrund begleitet von Bandoneon, Klavier und Gitarre: ''Daß die Welt ein Saustall war und bleibt, das ist mir schon bekannt, daß es immer Diebe gab, Macchiavellisten und Angeschmierte, Zufriedene und Verbitterte ... Aber daß im zwanzigsten Jahrhundert sich die Bosheit frech entfaltet . . . Völlig egal ist's heute, aufrecht oder Verräter, Weiser oder Dieb, großzügig oder Betrüger zu sein. Ein Esel dasselbe wie ein großer Professor . . . Die Schurken haben uns eingeholt. Der eine täuscht und verleumdet, der andere raubt ohne Skrupel. Welche Respektlosigkeit, welche Beleidigung der Vernunft. Jeder ist ein Gauner, jeder ein großer Herr! 20. Jahrhundert, Trödelladen, fiebernd und voller Probleme. Wer nicht jammert kriegt nichts, wer nicht klaut ist doof! Immer nur drauf, gib ihm Saures!''

''Cambalache'', Trödelladen, heißt dieses 1935 von dem wohl populärsten, direktesten und sozialkritischsten Tangodichter Enrique Santos Discépolo geschriebene und komponierte Musikstück, das bis heute gewissermaßen die argentinische Nationalhymne der kleinen Leute aus den Vorstädten geblieben ist, aus denen der Tango kommt. ''Die Tangotexte bilden'', schrieb der argentinische Schriftsteller Jorge Luis Borges in den dreißiger Jahren, ''eine unzusammenhängende, weitgespannte 'comedie humaine' des Lebens von Buenos Aires.'' So ist es geblieben. Es ist wieder Zeit für den Tango in Argentinien. Der ''Cambalache'' ist in diesen Tagen so aktuell wie eh und je. Er ist eine ''sichere Nummer'', und oft singen die Porteüos, die Buenarenser, mit, wenn er in den Tango-Kneipen ertönt.

Denn: Grenzenlos, wild, neoliberal und brutal herrscht in Wirtschaft und Gesellschaft wieder das Gesetz der weiten, endlosen Pampa. Goldgräberstimmung, Aufschneiderei, Glück und Unglück, Sehnsüchte und Träume, Machismo, Skandale, Korruption und Pleiten bestimmen das Dasein, die tägliche Politik und die Schlagzeilen. Der Peronismus ist tot; es lebe der Menemismus, das politische Gauklertum. Neuer Reichtum und neue Armut machen sich breit in den Vorstädten am Rio de la Plata. Die Alten in den Eckkneipen der Randviertel, den Boliches von La Boca, San Telmo, Riachuelo und Nueva Pompeya,, sowie die betagten Galane und ihre verblühten Schönheiten, die sich in den übriggebliebenen altmodischen Tanzsalons wie der ''Galeria del Tango'' nächtens mit gewagten, eckigen Schritten zu trauriger, sentimentaler Musik übers Parkett schieben, bekommen allmählich Gesellschaft von ihren Enkeln. Ist Discépolos ''Cambalache'' für die Großeltern eher ''Nostalgie'', so steht er bei den anderen für die Gegenwart, den herrschenden Zeitgeist, die neokapitalistische Postmoderne.

''Der Tango ist ein trauriger Gedanke den man tanzen kann.'' Dieser Satz Discépolos gilt allgemein als die zutreffendste Definition des Tango, dessen populärsten Erkennungsmelodien die des melancholischen ''La Cumparsita'' (Die kleine Gefährtin) und des anzüglichen El choclo'' (Der Maiskolben) sind. Wohl nirgendwo spiegelt eine Musik, ein Tanz, eine Dichtung - bis heute so konturenreich die Kultur- und Sozialgeschichte einer Region während des zurückliegenden Jahrhunderts wider wie der Tango die bewegte Zeit des Schmelztiegels Buenos Aires. Die Ursprünge dieser von der Hochkultur geringgeschätzten Schrammelmusik im Zwei-Viertel- oder Vier-Achtel-Takt liegen in afroamerikanischer Musik, im Candombe (einem kultischen Tanz afrikanischer Sklaven), der kubanischen Habanera und der auch aus dem afrikanischen Sprachraum kommenden Milonga (einem Stegreifgesang).

Der Tango klang zunächst alles andere als traurig. Das wurde er erst in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts mit der einsetzenden europäischen Einwanderung nach Argentinien, vor allem aus Italien. Die unerfüllten Hoffnungen und Träume jener, die aus den Schiffsbäuchen quollen und denen das neue Leben nicht Reichtum, sondern Enttäuschung und ein armseliges Dasein in den öden Arbeitervierteln bescherte, ließen daraus eine Musik voller Sentimentalität und Wehmut entstehen. Wesentlichen Anteil daran hatte das Bandoneon, welches Mitte des vorigen Jahrhunderts von dem Krefelder Musiklehrer Heinrich Band aus der Concertina entwickelt worden und mit deutschen Seeleuten nach Buenos Aires gekommen war. Das 144tönige Instrument mit seiner Fähigkeit, anrührende Stoßseufzer auszudrücken, war für die Tango-Musik genau das richtige. ''Das Bandoneon, ein sentimentales Instrument, dramatisch und mit Tiefgang, anders als das Akkordeon mit seiner leichten, untermalenden Sentimentalität, führt dazu, daß der Tango für immer von den fröhliche Schnörkeln und der lärmenden Erbschaft des ''Candombe'' abgegrenzt wird'', schrieb der Schriftsteller Ernesto Sábato.

Der Tango wurde zum Inbegriff der ''Melancholie der Vorstadt''. Es entstanden, so Sábatos Kollege Jorge Luis Borges in einem Essay, ''Tangos der Anschuldigung, Tangos des Hasses, Tangos des Spotts und des Grolls''. Alles komme darin vor: Begehren, Furcht, Zorn, Fleischeslust, Ränke, Glück. ''Waren die Milonga und der Tango der Ursprünge tapfer und fröhlich, so ist der spätere Tango chronisch verdrossen, er beklagt mit üppiger Sentimentalität das eigene Pech und feiert schamlos fremdes Unglück'', schrieb Borges. ''Por que canto asi - Warum ich so singe'' lautet der Titel eines der populärsten Texte überquellenden Selbstmitleids: ''Und ich wuchs auf in Tangos, wurde aus Hass und Traurigkeit geformt, aus der Erbitterung, die die Armut lehrt, aus den Tränen der Mütter, aus der Empörung dessen, der stark ist, aber untätig den Hunger ertragen muß. Und ich wuchs auf in Tangos, denn der Tango ist kämpferisch und stark, er riecht nach Leben und schmeckt den Tod . . .''

''Der ,compadre' ist der König dieser Subkultur'', schrieb Sábato. ''Er ist eine Mischung aus Gaucho, Missetäter und sizilianischem Verbrecher, und er wird der beneidenswerte Archetyp einer neuen Gesellschaft sein: voller Ressentiment und Jähzorn, ein Angeber und ein macho. Seine Partnerin in diesem bitter-bösen Ballett ist die Dirne; gemeinsam tanzen sie einen verwegenen, herausfordernden und aufsehenerregenden pas de deux. Es ist der zwittrige Tanz zwittriger Leute.'' Daß der Tango übrigens ursprünglich von Männern getanzt wurde, lag auch an dem Frauenmangel, der lange Zeit unter der Einwanderergeneration herrschte. ''Buenos Aires'', so schrieb Sábato, ''war gegen Ende des letzten Jahrhunderts eine riesige Masse einsamer Männer, eine Ansammlung von improvisierten Fabriken und Mietskasernen. Das soziale Leben dieses Haufens von Schauerleuten und Glückssuchern, von Maurern und Rausschmeißern, kreolischen Musikanten und Fremden, Tagelöhnern und Zuhältern fand in Bordellen und Spelunken statt.'' Machos aus südamerikanischen Nachbarländern nennen den Tango indessen in Anspielung auf das häufige Thema des sitzengelassenen, einsam schmachtenden Liebhabers - verächtlich: ''El lamento del cornudo'', das Gejammere des Gehörnten.

''Der Tango ist das Leben. Er ist Asphalt, Vorstadt, Kneipe, billiger Stoff, Geld, Strichmädchen. Er ist Sex und Wut, Liebe und Protest. Er ist der Gesang der Angeber, ist Gassen- und Ganovensprache; direkt, keine Sprache der zurückgehaltenen Fürze. Der Tango ist aggressiv, sensibel, nostalgisch und philosophisch. Er ist die Morphologie des Porteüo. Er ist so, wie wir sind, nach der Devise: Wenn Jesus nicht hilft, hilft der Teufel'', kommt es überraschend aus dem Mund von Hilario Paz, einem würdigen, gutgekleideten Rechtsanwalt. Der 63 Jahre alte Paz ist eingefleischter Tango-Tänzer, und als lange nach Mitternacht in der ''Galeria del Tango'' das Licht ausfällt, gibt er ein Stück Lebensgefühl jener wieder, die im Tango leben. Sofort setzt er sich ans Klavier und intoniert ''A media luz'' - im Schummerlicht - und andere Klassiker, damit wir an unserem Tisch mit seinen Freunden bis zum Morgengrauen 'weitertrinken und die Leute im Lokal in ihrer anrührenden Einsamkeit im Kerzenschein weitertanzen können.

''Der Tango wurde in den Eingeweiden, der Unterwelt geboren. Negerinnen und Mulattinnen, Puffmütter und Nutten waren seine Beschützerinnen, und als Paten hatte er wahre Männer unter streitsüchtigen Großmäulern. Er wurde geboren im Netzwerk einer süßen Takelage und ist das traurige Produkt eines großen Traumes'', sagt Alfredo Almanza, mit leuchtenden Augen schwärmerisch eigene Lyrik zitierend. Almanza ist 70, groß und ein berühmter Filmschauspieler. Er sieht aus wie Paul Hubschmid und hat in unzähligen Filmen in Argentinien und Mexiko den Kavalier gemimt. Ein Tangotänzer und feiner Herr, der es faustdick hinter den Ohren zu haben scheint: ''50 Jahre war ich Galan, 50 Jahre habe ich unter den Damen reiche Ernte gehalten'', sagt zufrieden lächelnd der immer noch Umschwärmte.

Wir sitzen mit einigen seiner Freunde im Restaurant im Stadtteil Barracas. Sie schwelgen in den Erinnerungen, schwärmen von den guten alten Zeiten. Es wird ein anekdotischer Streifzug durch die Ahnengalerie der Tango-Szene. Witze in der alten Gaunersprache der Barrios, des ''Lunfardo'', werden erzählt, der Galan und die anderen wechseln sich ab mit Gesangseinlagen, der Wirt bringt Pasta, Käse, Salat und vor allem Wein. Viele Namen von Freunden fallen, darunter die der bekanntesten ''Tangueros'', von denen die meisten längst gestorben sind: Juan D'Arienzo, Anibal Troilo, Edmundo Rivero, Enrique Pedro Delfino, Julio De Caro, Susana Reinaldi, Sebastian Piana, Osvaldo Pugliese und natürlich der von Roberto Goyeneche.

Goyeneche hat, wie er sagt, in den zurückliegenden 50 Jahren 2800 Tangos komponiert. ''Ich habe schon vor meiner Geburt im Mutterleib Tango gesungen'', sagt er. Und wenn er eines Tages gestorben ist, will er, daß ein Rohr aus seinem Sarg ragt, ''damit man mich weiterhin über den Friedhof hinweg meine Lieder singen hört''. ''El Polaco'' schüttelt sich bei diesem Gedanken vor Lachen und - kippt einen Schnaps hinterher. Goyeneche ist über Argentinien hinaus berühmt geworden durch seine Auftritte in dem tristen Film ''Sur'' des argentinischen Regisseurs Pino Solarias über die blutige und düstere Diktatur der argentinischen Militärs zwischen 1976 und 1983. Das war eine Zeit nicht nur des vieltausendfachen Mordens, sondern auch des Raubens öffentlicher Gelder, eine Zeit, in der die Zensoren übrigens das Absingen des ''Cambalache'' - vergeblich - verboten.

Drehort für den Film war die Ecke unseres Restaurants, das seitdem von der ärmlichen Filmkulisse zu einem Tango-Schickeria-Lokal erster Klasse avancierte. Goyeneche sang in dem Film Musik von Astor Piazzola, dem Protagonisten und Komponisten eines modernen Tango. Doch Piazzola ist auf tragische Weise verstummt. Seit einem Schlaganfall vor zwei Jahren liegt er im Koma und wird nur noch von Maschinen am Leben erhalten. Erben sind nicht in Sicht. Die Jungen wie die von Goyeneche entdeckte Hochschullehrerin Adriana Varela haben nur eine Chance, wenn sie die Tangos der Alten singen.

Den Herrschenden in Politik und Wirtschaft ist der Tango stets suspekt gewesen, und wenn es möglich war, hat man ihn bekämpft. Für die alte argentinische Oligarchie war das ''Bordellreptil'' stets subversiv. Der Tango war zwar nie in dem Sinne politisch, oder gar aufrührerisch, doch die Nähe der Texte zum Alltag der armen Massen und die Musik veranlaßte die Oberschicht, den Tango immer wieder argwöhnisch in der Gosse anzusiedeln und ihm ''das Argentinische'' abzusprechen. Es waren vor allem Militärs, die immer wieder versuchten, den Tango zu unterdrücken. Die Hochkultur versuchte indessen, ihn zu vereinnahmen und zu glätten, vor allem, als er sich nicht mehr ignorieren ließ, als er in Europa Fuß gefaßt hatte und salonfähig geworden war. (''Früher'', schreibt Borges, ''war der Tango eine orgiastische Teufelei, heute ist er eine Art zu schreiten.'')

Maßgeblichen Anteil am weltweiten Durchbruch der Tango-Musik hatte Carlos Gardel. Wir begegnen dem am 11. Dezember 1890 als Sohn einer Büglerin im südfranzösischen Toulouse geborenen Einwanderer auf dem Friedhof La Chacarita. An der Ecke 6. Straße/33. Straße dieser Totenstadt steht sein Grabmal. Der Weg vom Haupteingang des Friedhofs zum Mausoleum Gardels ist wie einer der Wege durch eine der stillen Tango-Vorstädte von Buenos Aires. Mausoleen stehen wie gepflegte kleine Häuser blockförmig nach dem spanischen Schachbrettmuster angeordnet, dazwischen Straßen mit Kopfsteinpflaster, gesäumt von Bürgersteigen und schattenspendenden Bäumchen. ''Die Stimme'', wie er zu Lebzeiten, ''Der Stumme'', wie er nach seinem frühen Tod genannt wurde, kam am 24. Juni 1935 im kolumbianischen Medellin im Alter von 44 Jahren während einer Konzertreise bei einem Flugzeugunglück ums Leben.

Man sieht ihn schon von weitem auf seiner Grabkammer wie einst auf der Bühne stehen, hier jedoch aus Bronze und mit Patina im artig gescheitelten Haar. Er trägt Smoking, mit Weste und Fliege, hat sein gewinnendes Lächeln aufgesetzt, die linke Hand steckt lässig in der Hosentasche, seine Rechte hält er angewinkelt. Nur die Zigarette zwischen den Fingern fehlt. Dabei gehörte sie zu Gardel wie die Brillantine, mit der er sich sein Haar einschmierte. ''Ich habe ihm deshalb oft eine brennende Zigarette zwischen die Finger gesteckt, wenn ich ihn auf dem Friedhof besucht habe'', verrät Roberto Goyeneche. So wie er kommen viele Anhänger auf eine Zigarettenlänge vorbei.

''Der Stumme - er singt jeden Tag besser'', heißt es seit nunmehr 58 Jahren, wenn seine Stimme aus irgendeinem Lautsprecher ertönt. Seine Karriere begann 1917 mit dem Titel ''Meine traurige Nacht''. Gardel ist zweifellos der Populärste in der absonderlichen argentinischen Ahnengalerie der unsterblichen lebenden und toten Idole eines Landes, das seine Gegenwart und Zukunft gern in der Vergangenheit lebt. Daß Gardel - wie später Evita Peron - zum Mythos wurde, hat sehr viel damit zu tun, daß die kleinen Leute sich in ihm wiederzufinden glaubten. ''Gardel ist derjenige, der aufgestiegen ist und alle diejenigen rächt, die nicht aufsteigen konnten. Er ist derjenige, der aus der dunklen Höhle der Mietskaserne vom Abasto-Markt bis zum gleißenden Fest der internationalen Großbourgeoisie emporgekommen ist'', heißt es in einem Zitat des von Dieter Reichardt herausgegebenen, ''Tango''-Bandes. ''Die Gardel-Welt ,ist fest und unbeweglich mit ihren Reichen und ihren Armen, ihren Siegern und ihren Gescheiterten, ihren Lichtern des Stadtzentrums und der Bitterkeit ihrer Vororte.''

Diese Bitterkeit ist auch heute zu besichtigen in den Boliches und Tango-Kneipen des La-Boca-Viertels, auch in der zentrumsnahen Trödler- und Antiquitätengegend San Telmo. Wer nach einer der glitzernden Tango Shows für den organisierten Fremdenverkehr in frühen Morgenstunden in der alten und abgegriffenen ''Bar Sur'' . landet, findet hier fast nur noch Einheimische, betagte Galane mit ihren strengen Damen, abgedankte Compadritos oder in die Stadt gekommene Estancieros, die ein gutes Geschäft begieße, die mitsingen und - wenn's an Frauen mangelt - auch schon mal miteinander tanzen. Ältere Männer und Frauen, ausgemergelt und abgeschafft, strapazieren, einander ablösend, das Bandoneon, das Klavier und ihre Stimme, um am nächsten Tag ein paar Pesos zum Überleben zu haben.

Es ist das mitleiderregende Milieu von Tangueros, denen Discépolo das Lied ''Ständig auf dem Strich'' gewidmet zu haben scheint: ''Wenn das Glück, diese Schickse, dich genug angeschmiert und dann an die Luft gesetzt hat; wenn Du auf den Hund gekommen bist und nicht mehr aus noch ein weißt, dann wird dir die Gleichgültigkeit der Welt bewußt . . . Wenn die Batterien leer sind von all den Türklingeln, auf die du drückst; wenn du spitzkriegst, daß man neben dir die Kleider anprobiert, die du hinterlassen wirst; dann wirst du dich an diesen Deppen erinnern, der eines Tages, müde geworden, sich hinsetzte, um zu bellen.''

|

|